- 2025-07-30湖北省地震局2025年度地震安全...

- 2025-07-07关于征求《地震预警信息发布规...

- 2025-07-04关于举办湖北省首届大学生防震...

- 2025-06-27湖北省地震局2025年度新录用公...

- 2025-07-09湖北省地震局召开深入贯彻中央...

- 2021-11-15湖北省地震局2022年度事业单位...

- 2023-11-07湖北省地震局2024年度事业单位...

1、地震基本信息 2、区域地质构造

2.1地层岩性

2.2地质构造

3、地震活动特征

4、地震学特征分析

4.1波形特征

4.2主震频谱特征对比分析

4.3余震波形频谱特征分析

4.3震源机制解特征

5、与1979年龙会观M5.1地震及2008年秭归M4.1地震对比

6、综合成因讨论

1、地震基本信息

地震时间:2013年12月16日13:04

地震位置:110.4°E,31.1°N湖北省恩施州巴东县

震级:M5.1

震源深度:5.0 km

震中烈度:VII度

根据现场宏观调查,此次地震的最大烈度为Ⅶ度,等震线长轴呈近东西-北西西走向展布(图1),Ⅵ度区及以上总面积为251km2。Ⅶ度区面积约7.7km2,范围包括东瀼口镇宋家梁子村一组、二组和陈家岭村五组(堰湾),整体呈椭圆状,长轴长约3.9km,走向NWW-SEE105°,短轴长约2.4km;在秭归泄滩乡牛口村也有Ⅶ度异常点出现,近似圆状,直径约0.8km,面积< 1km2。ⅵ度区范围较大,涉及巴东县城区、信陵镇、官渡口镇、东瀼口镇、溪丘湾镇和秭归县泄滩乡、沙镇溪镇西部。

2、区域地质构造

2.1地层岩性

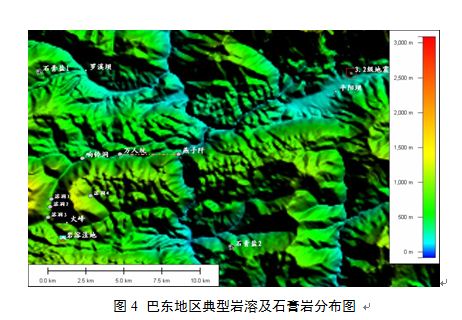

震中区位于扬子地台川东坳陷褶皱束东端,区域性褶皱主要为一系列东西向弧形褶皱,背斜多为紧闭背斜,局部有倒转现象;向斜为复式向斜。巴东县城区的地质构造以近东西向褶皱为主,断层次之。

本区地层倾向南东,倾角20°~35°,自西北向南东,地层依次为三叠系下统(T1)大冶灰岩、嘉陵江灰岩、三叠系中统(T2)巴东组微晶灰岩和紫红色泥岩、三叠系上统(T3)九里岗组紫红色砂岩、泥岩页岩夹煤层、侏罗系下统(J1)紫红色泥岩、砂岩、页岩夹煤线和侏罗系中统(J2)紫红色泥岩砂岩(图2)。

2.2地质构造

区域地质构造相对较为简单,主要发育有秭归向斜的次一级褶皱和NE向高桥断裂带、水田坝断裂、周家山-牛口断裂及近东西向大坪断裂等(图2)。

高桥断裂带位于秭归盆地西北缘,主要发育于三叠系嘉陵江组与巴东组接触带上。断裂带北起兴山古夫,向南经南阳河、伍家娅、龚家桥、炮台山西坡,止于神农溪,全长近40km。断裂带总体走向北东45°左右,倾向南东,倾角50-65°。断裂破碎带一般宽50-100m,局部可达650米,由主断面和多条分支断面组成,破碎带内部主要为次级褶皱带、碎裂岩带、断层角砾岩带及断层泥;纵向上、横向上断裂均具有明显的分带现象。由其与秭归盆地的关系、内部构造及显微构造揭示该断裂经历了多期构造变动,即燕山早期较强的正断活动、燕山中期大规模的左行平移逆冲活动和喜山期的张性正断活动,甚至新构造运动以来仍有所活动,应属工程活动断裂,但活动性相对较弱,活动强度不高。

周家山-牛口断裂发育于侏罗系聂家山组、下沙溪庙组粉砂岩、细砂岩及粘土质粉砂岩中,北起碾盘河西,向南消失于周家山阴坡,沿走向延伸约4km。断层总体走向北东20°,倾向295-306°,倾角65-78°,断层破碎带宽10 ~20m左右,东西两侧影响带不足10m,带内构造角砾岩、劈理及小褶皱发育。该断层为周家山向斜内部一条横断层,与深部构造无关,并与该向斜同时形成于燕山中期,表现为左行平移逆冲活动的特点;喜山期为张性正断活动;新构造期继承了晚期的活动性质。周家山断层地质历史时期活动水平及强度一直较低,为三峡地区活动性较弱地带。

水田坝断裂位于秭归向斜东翼,呈NNE向展布,它由两条近于平行、长短不一的断层组成,其东为向家岭断层,长近20km,其西为屈家坪断层,长约8km,二者相距850-1400m。断裂地表构造形迹时隐时现,彩红外航片上断续可见NNE向线性影像;其北端位于侏罗系上统蓬莱镇组地层内,东断裂总体走向NE,倾向NW,倾角70°左右,断层上盘岩层呈挤压柔皱挠曲特征;断裂破碎带从几米至85米不等,西断裂由一系列小断裂组成,总体走向NNE,其主断面倾向东,倾角近直立,断层带内发育1-2m宽的挤压片理化构造岩,呈半胶结状,并被后期裂隙切割。沿断层走向,肖家湾以北胡家院子以南,地层连续完整,未见断裂变形迹象,从断裂构造特点判断为先压扭后张扭的多期活动性质。

大坪断裂发育于三叠系巴东组紫红色泥岩、砂岩中,走向85°,倾向SW,燕山期表现为逆冲活动,新构造期则主要为张性正断活动性质。

3、地震活动特征

(1)空间分布特征

自2013年12月16日13:04 M5.1主震后,截至12月23日10时,震中区附近共记录到M 0以上余震146次,其中M0-0.9地震118次,M1-1.9地震24次,M2-2.9地震4次,最大余震为12月19日2:56分M2.5地震。

对此次地震序列进行重新定位,结果如图(图3)。从震中分布图上分析,M5.1主震距离长江干流4.6km,余震主要分布于主震的西侧。ML1.5以上较大余震主要分布在长江以北,距离库岸5km范围内,有极少部分微震分布于长江以南。从地层岩性分析,地震主要分布在三叠系中统巴东组(T2b)、三叠系上统嘉陵江组(T1j)的灰岩区以及侏罗系泥岩、页岩中。

该地区岩溶管道发育,主要集中在火峰背斜及其周缘地区。神农溪西侧的岩溶地貌类型主要为溶蚀洼地和落水洞,为地下水补给区;神农溪支流右岸一带溶洞多为溶洞出口,为地下水排泄区。东西两部分通过地下溶洞和暗河与库水连通。对火峰村沿线落水洞的流水方向和延伸方向追索发现,该区岩溶主要为北东东-近东西向,这与该区的走向近东西的背斜构造迹线一致。据区调资料显示,该区火峰临近的三叠系下统嘉陵江组上段(T2j3)为灰色厚层白云质灰岩细晶灰岩角砾岩相变夹石膏层,岩层走向为近东西向。重庆高速公路隧道的勘察材料显示,该地区巴东组岩层中也发育相当规模的膏盐夹层。在水位变化频繁的三峡库区,石膏盐遇水溶解使得膏盐层整体摩擦力系数的降低,同时又促进了与其所接触灰岩的快速溶解,加速易滑面的形成;其溶解而产生的膨胀力也将加速浅表层岩土体的正倾滑。

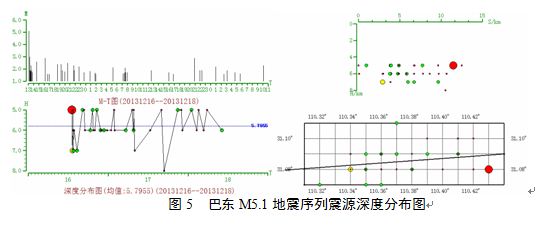

(2)震源深度分析

此次地震序列的震源深度均较浅,主要集中在5-6km,地震分布比较集中,主要沿经度方向展布,纬度方向展布较窄(图5)。

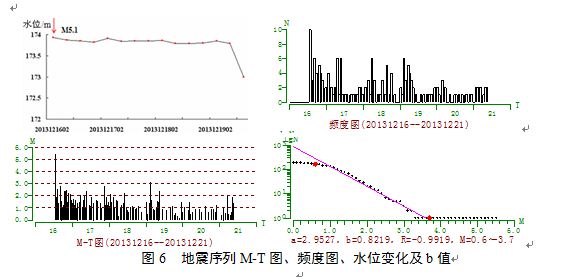

(3)库水位与地震频度、强度的关系

据以往研究,蓄水至最高水位和水位变化剧烈时段最有可能诱发地震。从地震频度、强度与库水位变化综合图(图6)可以看到,此次地震序列是当库水位上升至175m水位并基本保持在高水位运行期时发生的。按照古登堡-里克特震级频度关系式,对此次地震序列进行b值拟合分析,结果显示该序列地震较为完整,b值约为0.82,大于区域构造地震的b值(0.6),反映了高水位蓄水对地震的触发作用。

综上,此次地震序列的震中主要分布在库岸附近5km范围内,震源深度很浅,多数在5km范围内,很少有超过10km,且此次地震序列是在175m高水位运行期发生的,与水库蓄水相关。

4、地震学特征分析

4.1波形特征

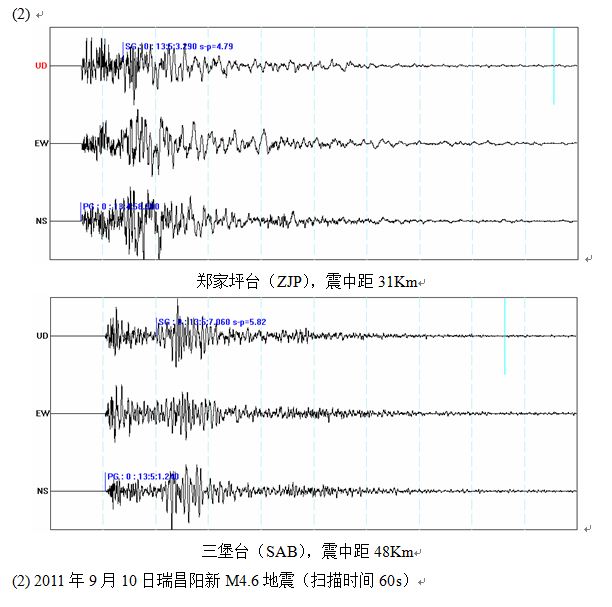

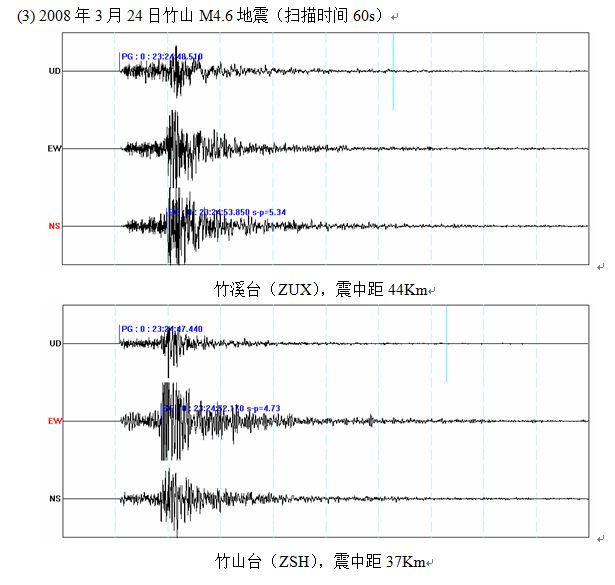

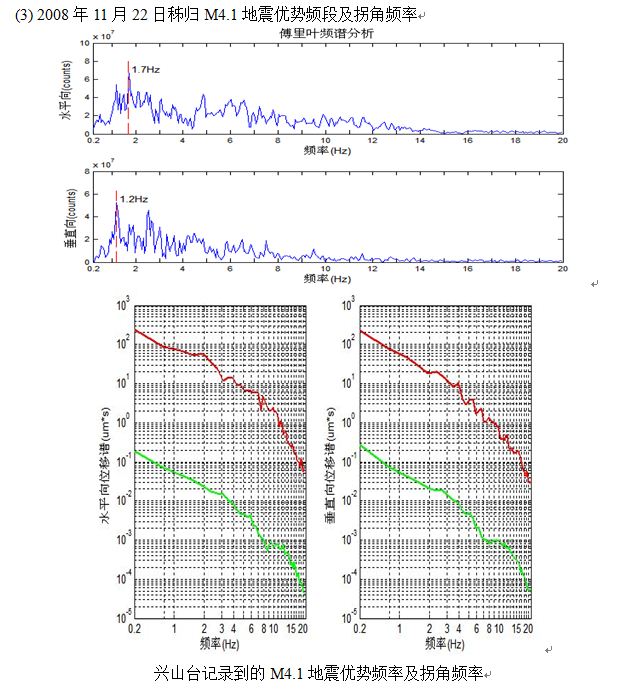

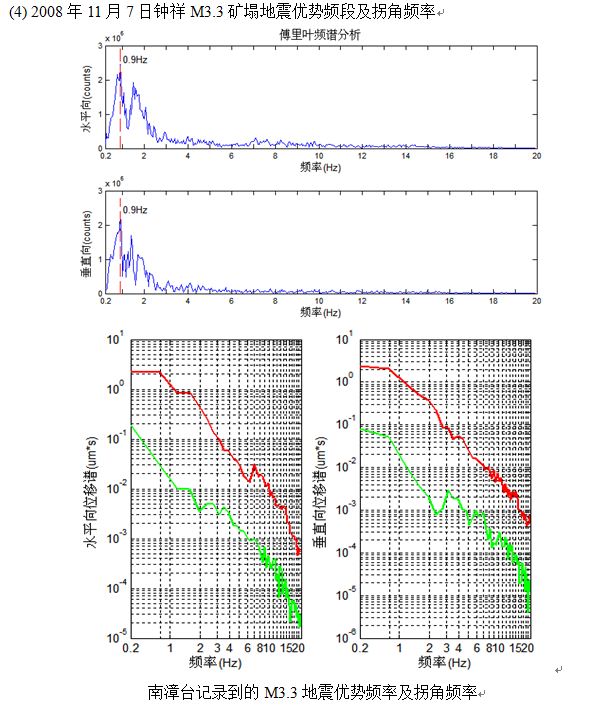

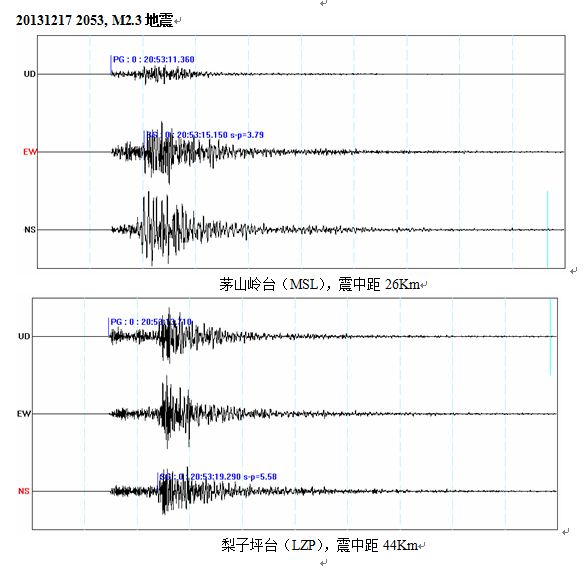

依据震中距相近,震级相近的原则,分别选取了两次典型构造地震(2011年9月10日瑞昌阳新M4.6地震、2008年3月24日竹山M4.6地震)、一次构造型水库地震(2008年11月22日秭归M4.1地震)、两次塌陷地震(2005年9月13日宜昌雾都河ML2.6塌陷、2008年11月7日钟祥ML3.3矿塌),与此次巴东M5.1级地震的波形进行了对比。

(1) 2013年12月16日巴东M5.1地震(扫描时间60s)

从波形特征容易发现,阳新M4.6地震和竹山M4.6地震波形紧凑,周期短,高频成分丰富,S波振幅明显大于P波振幅,具有构造地震的特征。而宜昌雾都河M2.6塌陷和钟祥M3.3矿塌型地震的波形疏松,短周期面波相当发育,面波周期比地震的周期长,高频成分不发育。相同震中距,相似震级条件下,塌陷地震比构造地震衰减的快。秭归M4.1构造型水库地震的波形具有构造地震的特征,但又有差别。此次巴东M5.1地震的波形与典型构造地震存在差异,波形相对疏松,周期较大,与塌陷型地震和水库地震波形有相似性。

4.2主震频谱特征对比分析

(1) 2013年12月16日巴东M5.1地震优势频段及拐角频率

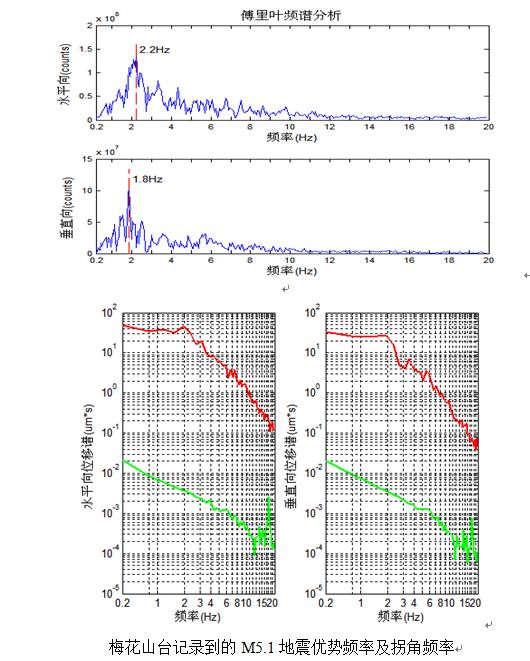

综合上述四个地震的优势频率及拐角频率计算,此次巴东M5.1地震的优势频率偏低,频率较单一,高频成分不发育,拐角频率约为2.0Hz;阳新M4.6地震高频成分丰富,拐角频率约为6.0Hz;秭归M4.1地震高频成分相对发育,拐角频率约为3.5Hz;钟祥M3.3地震频率单一,高频成分不发育,拐角频率约为1.5Hz。

通过上述四个事件的对比,我们不难发现,阳新M4.6典型构造型地震,频率成分非常丰富,拐角频率最高;秭归M4.1地震为构造型水库地震,其高频成分及拐角频率次之;钟祥M3.3地震为塌陷型地震,频率成分单一,拐角频率最低;巴东M5.1地震的频率分布及拐角频率与塌陷型地震、水库地震更为接近。

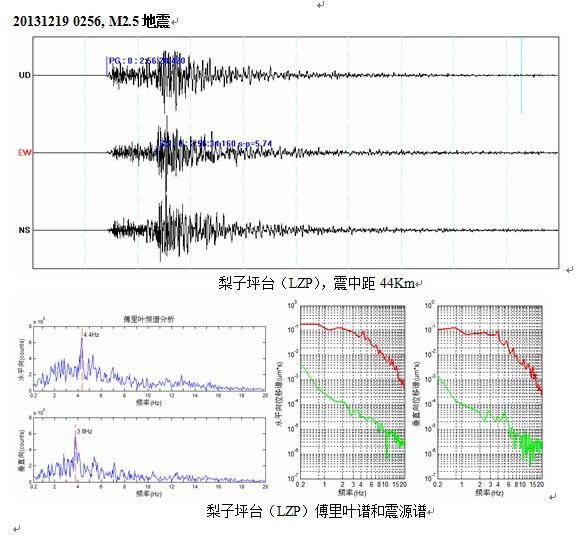

4.3余震波形频谱特征分析

对本次地震的较大余震进行了波形及频谱特征的对比分析,余震波形比较紧凑,频率成分丰富,拐角频率较高,与构造地震特征接近。

20131216131406,M2.3地震

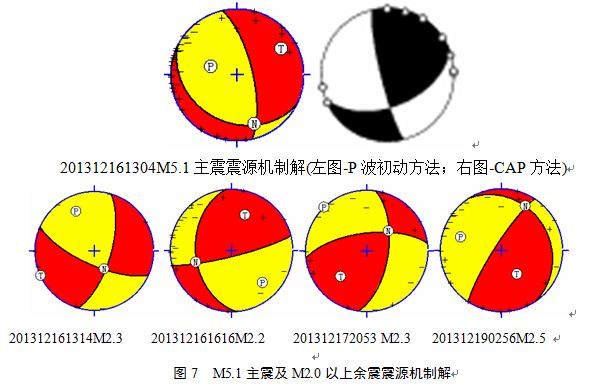

4.3震源机制解特征

采用湖北省台网26个子台及三峡遥测地震台网16个子台,共42个台站的P波初动资料对M5.1主震进行了分析,震源机制解显示断层节面1走向117°,倾角28°,滑动角-136°,断层节面2走向347°,倾角71°,滑动角-68°,为正断倾滑性质。采用CAP方法计算M5.1主震的震源机制解,结果与中国地震局台网中心结果一致,断层节面1走向=343°/倾角= 88°/滑动角=-34°,节面2走向=74°/倾角= 56°/滑动角= -178°,为正断倾滑型,与P波初动结果基本吻合。

根据湖北省台网及三峡遥测地震台网记录资料,同样采用P波初动方法对4次M2.0以上的地震进行了震源机制解分析(图7)。经分析,最大余震M2.5地震的震源机制解为逆冲倾滑型,另外3个则分别为走滑正断型、倾滑逆冲型以及走滑逆冲型。结合该区地质构造,主震震源机制为正断倾滑型应是比较可靠的。M2.0以上较大有感地震的震源机制解存在较大差异,没有统一的破裂方向,说明该区域构造应力场在M5.1主震后发生了调整。

5、与1979年龙会观M5.1地震及2008年秭归M4.1地震对比

(1) 1979年秭归龙会观M5.1地震

1979年5月22日6时46分秭归龙会观(东经110°30',31°05')发生Ms5.1地震,震源深度16km,震中烈度VII度,地震波至宜昌、巴东、巫山、兴山等地,有感面积约1.2万平方公里。

龙会观地震等震线形态特征十分明显,V度、VI度区等震线呈椭圆状,长轴方向北东向;VII度区等震线呈长条状,长轴方向北东39°,宏观震中位于VII度区的南部,表明震源破裂为单侧破裂,其总体趋势是地震向北东、东及南东部迅速扩展,而向西、南西以及南部收敛。震源机制解显示,节面A走向296°,节面B走向37°(图8)。根据断层面与等震线长轴方向一致的原则,选取37°方向的一组节面为断层面,这与地表断裂产状是相近的,其力学性质也是基本一致的。

形变资料分析结果证实,这次地震是受主压应力轴为北东方向的应力场所控制,发震破裂面为北东向。北东向断裂是震中区附近一组主要断裂构造,规模较大。经断层年代样品测试,断裂在晚更新世仍有活动,并以粘滑运动方式为主。通过上述对震区断裂构造及其活动性、形变资料、地震宏观现象以及地震活动等资料的综合分析,认为通过震中区的一组北东向断裂即为1979年秭归M5.1构造地震的主要发震构造。

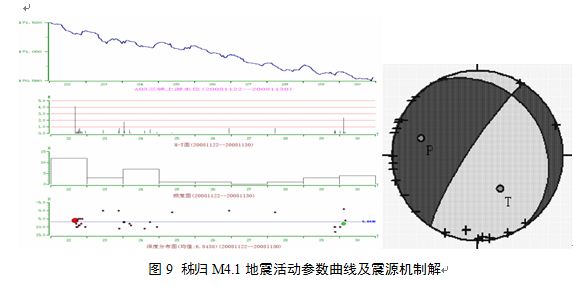

(2) 2008年秭归M4.1地震

2008年11月22日16点01分,秭归县屈原镇发生M4.1地震,震源深度6.3km,这是三峡水库首次试验性蓄水至2012年175m试验性蓄水期间,发生在三峡重点监视区内的最大地震。截止到11月30日,震中区范围内发生M0以上余震30次,其中M0-0.9地震28次,M1-1.9地震1次,M2-2.9地震1次,最大余震为11月30日2:43的M2.4,判断为主-余震型。本次震群的余震绝大部分分布在江北,在主震以东5公里的范围内,震源深度主要分布在5~8km之间(图9)。

此次地震发生在富水而导水的仙女山活动断裂构造带上,宏观震中距库岸小于1km,震中区没有矿山,没有发现大型的水平溶洞发育。震源机制解显示(图9),节面I走向213°,倾角81°,滑动角110°;节面II走向326°,倾角22°,滑动角25°,主压应力P轴主要集中在NE向,与区域主压应力方向有一致性。震源破裂方式为逆冲左旋错动,不是塌陷诱发地震常有的拉张型的正断错动。分析认为,本次地震可能是仙女山断裂受库水渗透和荷载变化影响引发的构造型水库地震。

6、综合成因讨论

(1)巴东M5.1主震位于三叠系中统(T2)巴东组与侏罗系下统(J1)地层交界处,主要岩性为紫红色泥岩、砂岩、微晶灰岩、页岩夹煤线。余震主要分布在三叠系中统巴东组紫红色砂岩、泥岩以及上统嘉陵江组的灰岩区内。主震是在175m高水位运行期发生的,距离长江干流4.6km,与水库蓄水相关。该区断裂构造多为张性,为库水向纵深渗透提供了条件。余震主要发生在主震西侧,ML1.5以上较大余震主要分布在长江以北,距离库岸5km范围内,极少部分极微震发生在长江以南。

(2)重新定位结果显示,主震震源深度较浅,约为5km,比湖北及周边地区及三峡地区构造地震的震源深度(在10 km以上)要浅。

(3) b值分析结果显示该序列地震较为完整,b值约为0.82,大于该区域构造地震的b值(0.6),具有水库诱发地震的特征。

(4)从波形特征分析,巴东M5.1主震的波形与典型的阳新M4.6地震和竹山M4.6构造地震存在差异,相同时间长度的波形相对疏松,与塌陷地震波形有相似特征;M2.0以上较大余震波形多具有与构造地震相似的特征,而ML2.0以下较小余震波形多为塌陷型地震的特征。

(5)从频谱特征分析,典型构造地震频率成分复杂,具有较大的拐角频率且高频成分丰富;塌陷型地震拐角频率较低且频率成分单一;巴东M5.1主震频率较单一,拐角频率也不高,略大于塌陷地震。M2.0以上余震高频成分发育,频率成分复杂,拐角频率较高,接近构造地震。

(6)从震源机制特征分析,此次地震主震震源机制为正断倾滑型,与塌陷诱发地震常有的拉张型正断错动性质相似。烈度等震线长轴沿近东西向展布,与主震震源机制解近东西向节面一致。结合地质构造条件,分析主震是在近东西向大坪断裂切穿三叠系-奥陶系地层,在库水作用下,对石膏层、软弱岩层、岩溶带进行溶蚀(软化),形成临空面。在重力荷载作用下,断裂上盘下端应力集中,向下垮塌而引起的。即,主震是在库水渗透作用下,近东西向小断层破裂带滑动破裂引起的,与北东向高桥断裂及周家山-牛口断裂构造无关。M2.0以上余震震源机制解与主震不一致,且之间也存在差异,说明此次地震序列没有统一的破裂方向。

(6)此次地震与1979年秭归龙会观M5.1地震及2008年秭归M4.1地震均不同,前者为构造地震,北东向断裂为发震构造;后者为构造型水库地震,NNW向仙女山断裂为发震构造。

综上分析,认为巴东M5.1主震是在三峡175m高水位运行期,在库水渗透作用下诱发的具有塌陷特征的非典型构造地震。M2.0以上的较大余震,从波形和频谱特征等分析,多属构造地震,由主震后该区域构造应力场的调整引起。ML2.0以下较小余震多具塌陷型地震的特征,应是灰岩区岩溶塌陷引起的。

中国地震局地震研究所水库诱发地震研究室张丽芬 王秋良等

湖北省地震监测中心 陈俊华 吴海波等

电子邮箱

电子邮箱